除夕夜,在2022年央視春晚舞臺上震撼上演的舞蹈詩劇《只此青綠》——舞繪《千里江山圖》選段,以舞蹈為語匯,將《千里江山圖》演活了。

《只此青綠》以“詩劇”為體裁,以“展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫”等篇章為綱目,舞臺上,將有“篆刻、織絹、顏料制作、制筆、制墨”等眾多非遺傳統工藝的藝術化呈現。觀眾跟隨一位現代故宮研究員——展卷人的視角,徜徉在富有傳奇色彩的中國傳統美學意趣之中。劇中既有對中國傳統文化的傳承,也完美融入了現代元素,意向式的創作手法與導演獨到的編舞方式,讓全國觀眾們感受到了傳統文化的魅力和力量,讓大家大為震撼。這場穿越時空的“對話”連接了過去與現在、傳統與現代,給觀眾帶來了一場耳目一新的視聽盛宴。

春晚熱播舞蹈詩劇《只此青綠》—舞繪《千里江山圖》

《千里江山圖》卷,北宋王希孟作,絹本,設色,縱51.5厘米,橫1191.5厘米

《千里江山圖》卷是北宋畫家王希孟傳世的唯一作品。此圖描繪了祖國的錦繡河山。畫面上峰巒起伏綿延,江河煙波浩淼,氣象萬千,壯麗恢弘。山間高崖飛瀑,曲徑通幽,房舍屋宇點綴其間,綠柳紅花,長松修竹,景色秀麗。山水間野渡漁村、水榭樓臺、茅屋草舍、水磨長橋各依地勢、環境而設,與山川湖泊相輝映。此卷以概括精練的手法、絢麗的色彩和工細的筆致表現出祖國山河的雄偉壯觀,一向被視為宋代青綠山水中的巨制杰構。

畫家在構圖上充分利用傳統的長卷形式所具有的多點透視之特點,在十余米的巨幅長卷中將景物大致分為六部分,每部分均以山體為主要表現對象,各部分之間或以長橋相連,或以流水溝通,使各段山水既相對獨立,又相互關聯,巧妙地連成一體,達到了步移景異的藝術效果。高遠、深遠、平遠多種構圖方式的穿插使用更使畫面跌宕起伏,富有強烈的韻律感,引人入勝。

《千里江山圖》卷在設色和用筆上繼承了傳統的“青綠法”,即以石青、石綠等礦物質為主要顏料,敷色夸張,具有一定的裝飾性,被稱為“青綠山水”。此種表現方法是我國山水畫技法中發展較早的一種,在隋唐時期如展子虔、李思訓、李昭道等許多畫家均擅長青綠山水畫。縱觀宋代畫壇,雖然也有一些畫家用此法創作,但從目前存世作品看,尚無一件可以超越《千里江山圖》卷。王希孟在繼承前法的基礎上,表現出更趨細膩的畫風,體現了北宋院畫工整嚴謹的時代風格。此圖用筆精當,一點一畫均無敗筆。人物雖細小如豆,卻動態鮮明。微波水紋均一筆筆畫出,漁舟游船蕩曳其間,使畫面平添動感。綜觀全幅,又不失雄闊的境界和恢宏的氣勢,遠觀近睹均令人折服。在用色上,畫家于單調的藍綠色中求變化,雖然以青綠為主色調,但在施色時注重手法的變化,色彩或渾厚,或輕盈,間以赭色為襯,使畫面層次分明,色如寶石,光彩奪目。元代著名書法家溥光對此卷推崇備至,在卷后題跋中贊道:“在古今丹青小景中,自可獨步千載,殆眾星之孤月耳。”此論可謂公允之見。

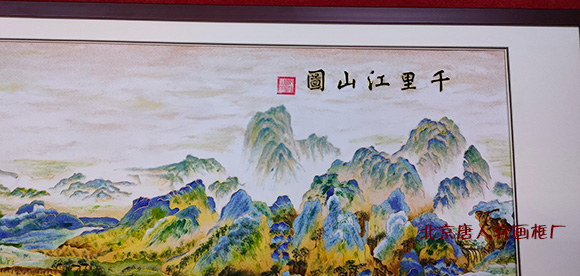

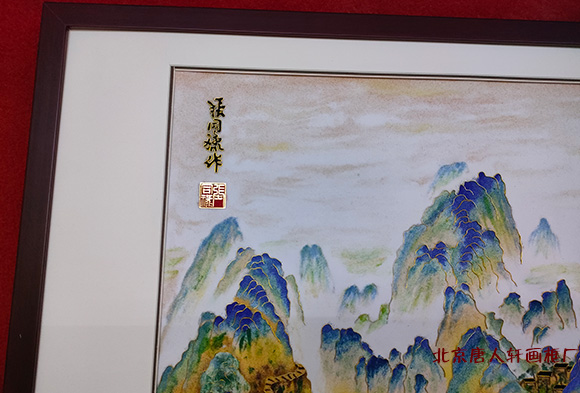

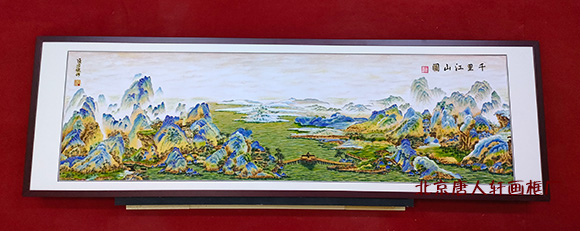

掐絲琺瑯畫《千里江山圖》

掐絲琺瑯畫《千里江山圖》

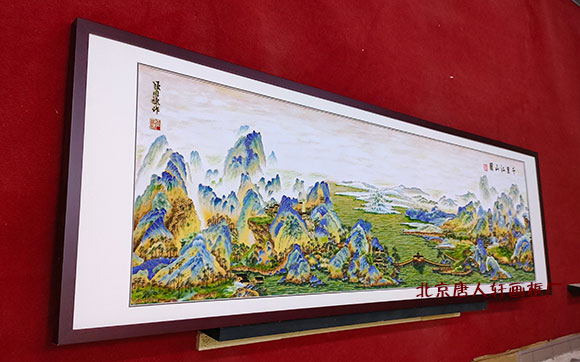

掐絲琺瑯畫《千里江山圖》畫框制作

掐絲琺瑯畫《千里江山圖》畫框裝裱